RGBとCMYK、何が違う?事例を使って解説!

印刷物の制作に携わったことがある方であれば、色校正などのやり取りの際に「CMYK」「RGB」という言葉を聞いたり、使った経験があると思います。共に色を表現している言葉なのですが、なぜ呼び方が違うのか。今回は、そんな疑問に応える「RGB」と「CMYK」の違いについて解説していきます。

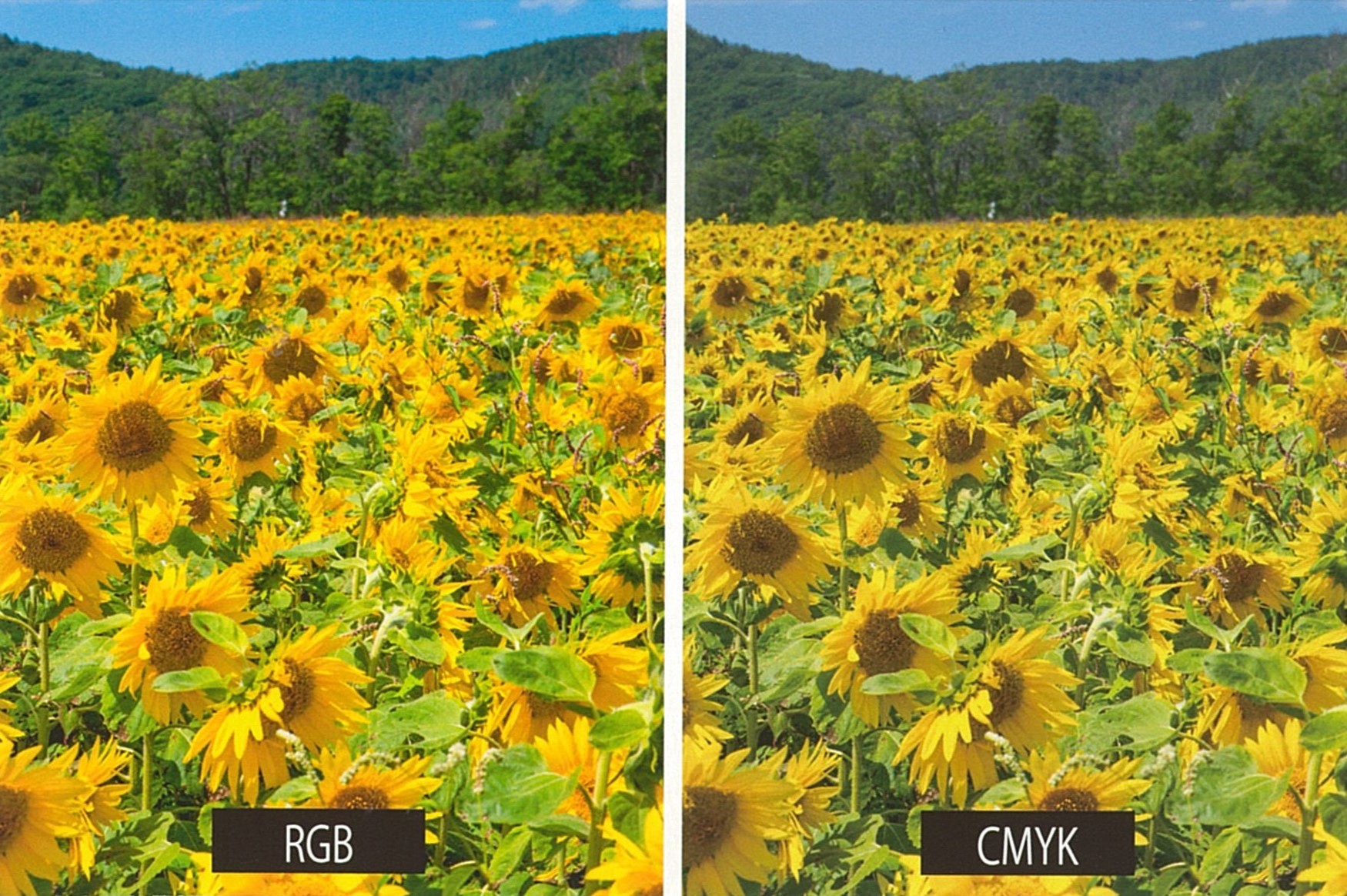

まずはじめに、下記の画像を見比べてみてください。

左図がRGB色で印刷された画像で、右図がCMYKで印刷された画像です。

2つの画像の違いがわかるでしょうか。

並べて比較しなければ、どちらも違和感なく見ることができると思いますが、

この似て非なる2つの画像は、それぞれ異なった色の再現方法をしています。

次の章から2つの違いについて説明していきます。

RGBとは?

RGBは、「レッド(Red)」「グリーン(Green)」「ブルー(Blue)」の頭文字を組み合わせたカラーモデルです。RGBは「光の三原色」と言われ、これら3つの光を混ぜ合わせることで、さまざまな色を作り出しています。

身近な例でいえば、テレビやパソコンのモニター、スマートフォンのディスプレイなど、光を発するあらゆるデジタルデバイスでRGBが使われています。これらのデバイスは、R・G・Bの光源をそれぞれの強さで組み合わせ、私たちが目にする色を表現しています。

CMYKとは?

CMYKは、印刷に使われるカラーモデルの一つで、「シアン(Cyan)」「マゼンタ(Magenta)」「イエロー(Yellow)」「ブラック(Black)」の4色を組み合わせて色を表現します。オフセット印刷やインクジェットプリンターなど、幅広い印刷技術で利用されています。

ちなみに、「K」はブラック(黒)を指し、印刷の際に基準となる版であることから「Key Plate(キープレート)」と呼ばれています。CMYKは、インクを重ねることで色が暗くなり、最終的に黒に近づく減法混色という方式を採用しています。

RGBとCMYKとの決定的な違い「加法混色」と「減法混色」

RGBとCMYKの違いを理解する上で最も重要なのが、その色の表現方法が異なる点です。

2つの違いを以下の表にまとめてみました。

| 特徴 | RGB | CMYK |

|---|---|---|

| 色の構成 | 赤・緑・青の3色 | シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色 |

| 表現方法 | 光で色を表現する「加法混色」 | インクで色を表現する「減法混色」 |

| 混ぜた後の色 | 光を足すほど明るくなり、最終的に白になる | 色を重ねるほど暗くなり、最終的に黒に近づく |

| 主な用途 | WEBサイトやデジタルコンテンツ、 色にこだわりのある印刷物(図録や美術書、写真集など) | 印刷物全般 |

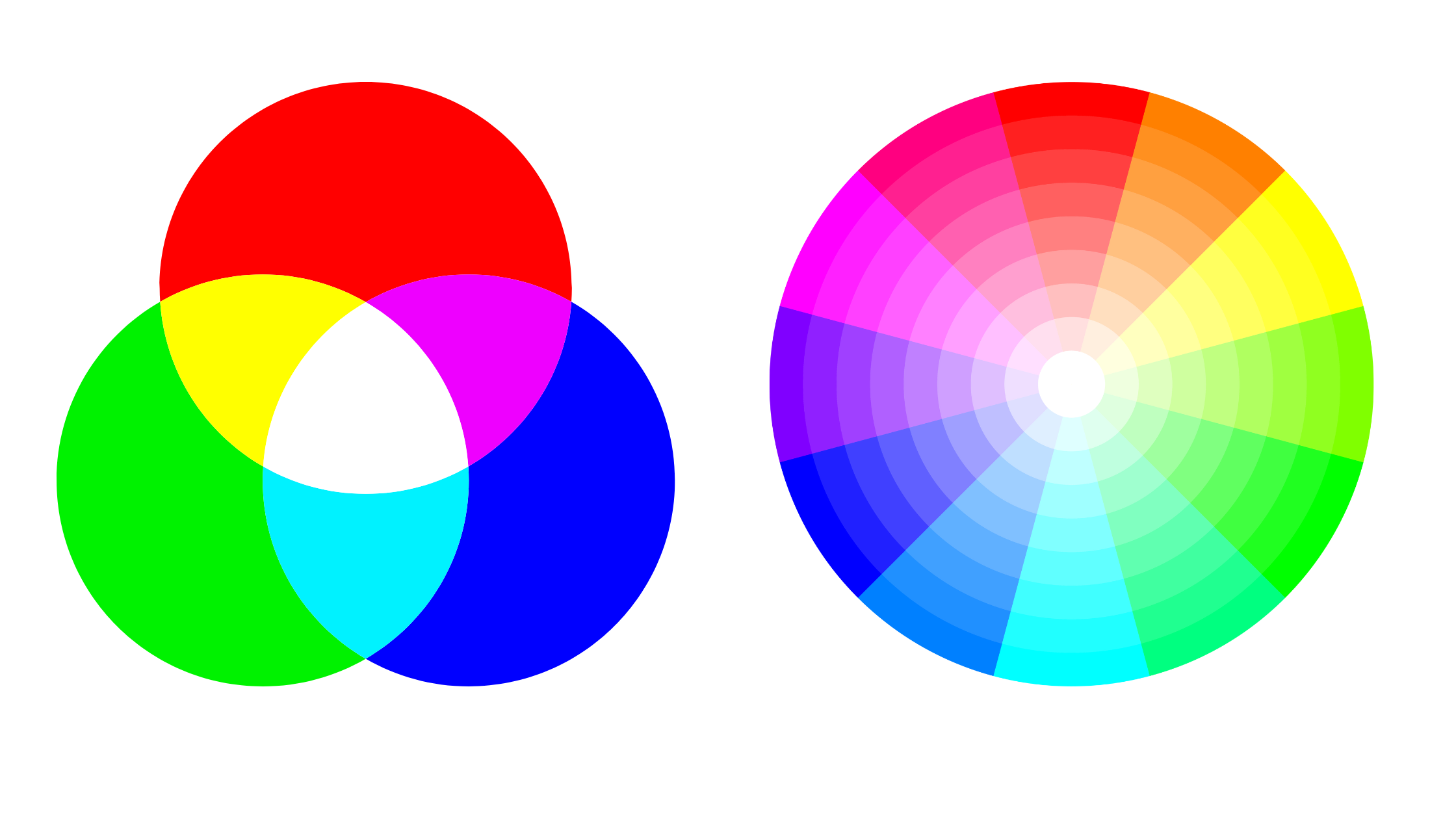

加法混色のRGB

RGBは、テレビやパソコン、スマートフォンのディスプレイなど、光を発するデバイスで使われます。光の三原色であるレッド、グリーン、ブルーを混ぜ合わせることで色を表現し、混ぜれば混ぜるほど明るくなり、最終的には白になります。これが「加法混色」と呼ばれる仕組みです。

RGBはCMYKに比べて表現できる色の範囲(色域)が広く、特に鮮やかで明るい色の再現が得意です。そのため、ディスプレイ上で見る画像やデザインは、非常に色鮮やかに表示されることが多いです。

Webサイトなどで見かける「#ffffff」(白)や「#000000」(黒)といった16進数カラーコードも、RGBの各色を数値化して表現したものです。RGBは各色256段階の調整が可能で、約1680万通りの色を表現できます。

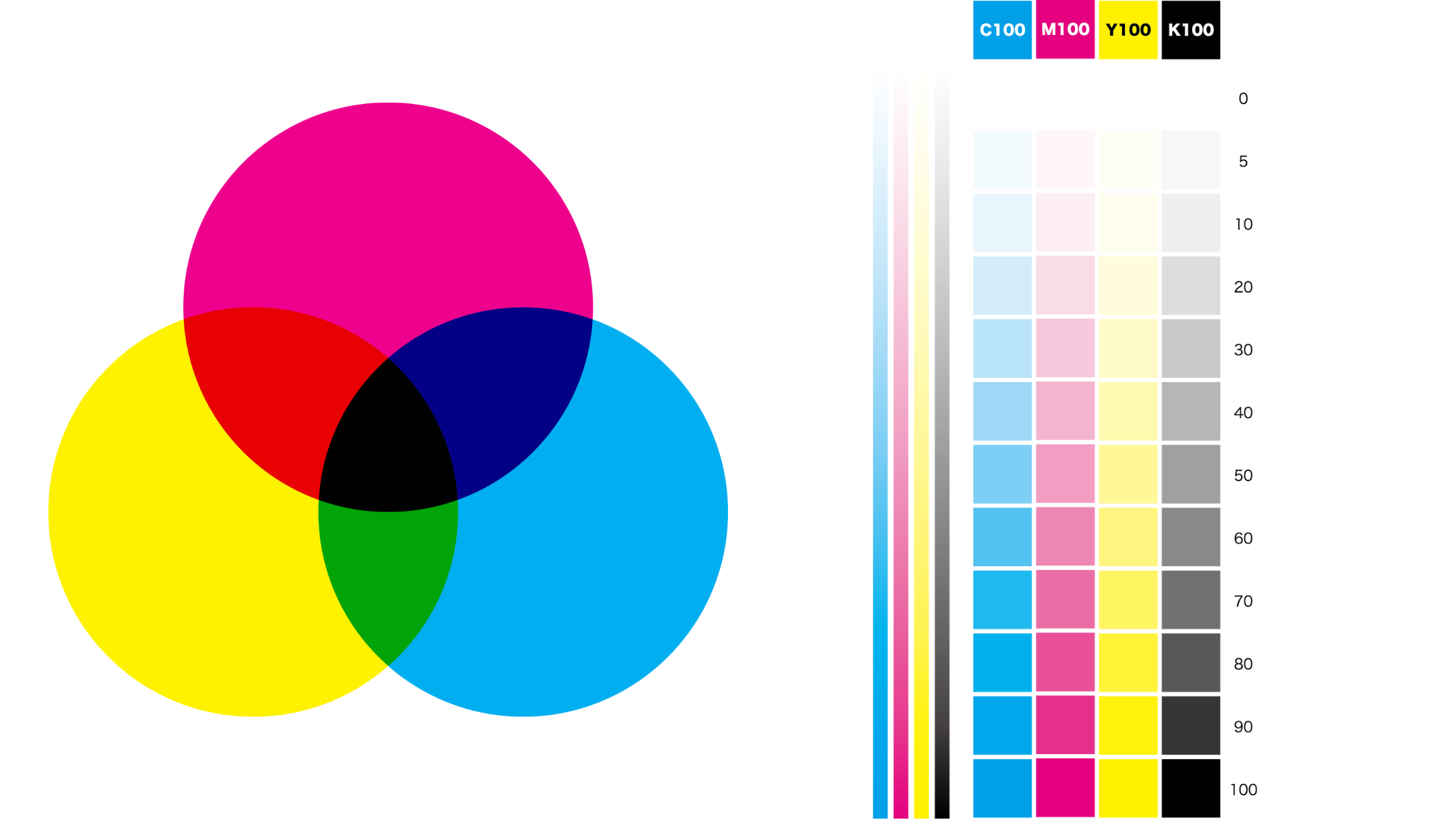

減法混色のCMYK

一方、CMYKは紙などの媒体にインクをのせて色を表現する際に使われます。シアン、マゼンタ、イエローのインクを重ねることで光を吸収し、色が暗くなり、最終的には黒に近づきます。これが「減法混色」です。

CMYKの「K」(ブラック)は、シアン・マゼンタ・イエローを混ぜ合わせても完全な黒にはならないため、鮮明な黒を表現するために追加されています。CMYKはそれぞれのインクの値を0〜100%で指定する「プロセスカラー」で色を表現し、理論上は約1億通りの色を表現できますが、インクの特性上、RGBほど広範囲の色は再現できません。

表現できる色の範囲(色域)

RGBとCMYKは表現できる色の領域、つまり色域が異なります。一般的に、RGBの方がCMYKよりも表現できる色の範囲が広いです。特に、CMYKでは蛍光色や金属色、非常に鮮やかな色や明るい色の一部を再現するのが難しい場合があります。

この色域の違いが、Webで作成したデザインを印刷すると色がくすんで見えたり、イメージと異なる色味になる主な理由です。特に、青や青紫がかった色は、CMYKで印刷するとぼやけやくすみが出やすい傾向があります。

なぜ印刷にはCMYKが不可欠なのか?

紙媒体とインクの特性

印刷にCMYKが用いられるのは、紙という媒体に色を表現するのに最も適しているからです。紙にインクをのせる場合、RGBのように光を発するのではなく、インクが光を吸収する特性を利用します。シアン、マゼンタ、イエローのインクを重ねることでさまざまな色を再現しますが、完全な黒を作り出すのは難しいため、ブラックインクを追加することで、より鮮明な黒を表現できるようになります。

CMYKでは表現できない色とその対策

先述した通り、CMYKでは、蛍光色や金属色、金・銀色などの特殊な色、そしてRGBで表現できる鮮やかな色の一部を再現することが難しい場合があります。これらの色を印刷で表現するには、特殊なインクが必要になります。特定のデザインやコーポレートカラー、ブランドカラーを忠実に再現したい場合は、DIC(ディック)やPANTONE(パントン)などの特色インキを使用することがあります。これらはCMYKの4色では表現できない色を補完するために、あらかじめ調合されたインキを指します。

RGB色でも印刷が可能なデジタル印刷機

これまでの印刷業界は大量印刷のオフセット印刷機が主流でしたが、ペーパーレス化、デジタル化の時代の流れとともに適量生産に適したデジタル印刷機が登場してきました。

印刷機の構造を比較しても大きく異なります。オフセット印刷機は「刷版」と呼ばれるハンコが必要でしたが、デジタル印刷機はデータをダイレクトに印刷する為、ハンコは必要ありません。

そしてこのデジタル印刷機の最大の特長はRGBでも印刷することが可能になったことです。つまりは色域が広い範囲でカバーできるようになり、モニターで見ている色と同等の色の再現が可能になったということになります。

●オフセット印刷機とデジタル印刷機の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

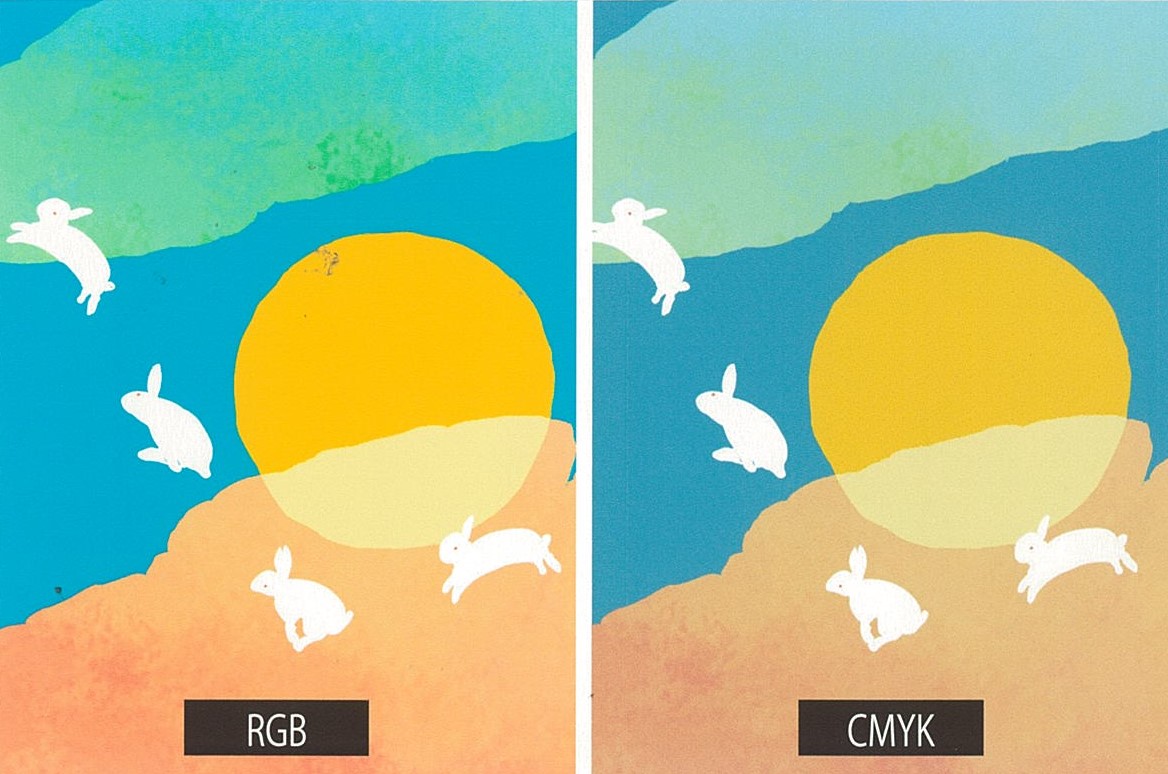

これまでの記事を踏まえて、下記のイラストを比較してみてください。

RGBとCMYKの違いが理解できるようになったでしょうか。

RGBとCMYKは、それぞれ異なる特性を持つカラーモデルです。Webなどのデジタル媒体と印刷媒体、それぞれの媒体に適したカラーモードを理解し、適切に使い分けることが、より魅力的に見せるための第一歩となるでしょう。

YPGではデジタル印刷機を3台保有しています

YPGでは、金沢工場に2台、東京・潮見工場に1台デジタル印刷機を保有しています。

国際規格ISO9001に準拠した品質管理のもと厳しい色管理を行い、厳しい色調基準が課せられるカラーサンプル帳などの実績も豊富にあります。

また、環境負荷の少ないデジタル印刷機ならではのメリットを活かし、適量生産、小ロット・多品種など柔軟な対応も可能です。

厳格な色調管理が求められる案件や色彩豊かな印刷物の製作をご検討されている方はお気軽にお問合せください。